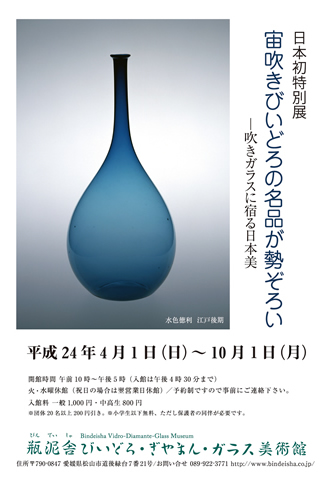

江戸時代のガラスの原点である「宙吹き(ちゅうぶき)びいどろ」は、技法のシンプルさ故に際立つ美しい形と色が特徴です。形はひとつとして同じものはなく柔らかな曲線を描き、息を吹き込んだ瞬間に生み出された偶然の美ともいえます。また、諸外国のガラスにはない日本独自の色は、穏やかでぬくもりと優しさに溢れています。鶴首・瓢(ひさご)形・かぶら形と様々な意匠の徳利や、光によって独特のマーブル模様が玉虫色に変化する練上手(ねりあげで)の作品などが並びます。

古代~中世のビーズは宗教的意味合いが強く、寺社仏閣での神秘性を強調するために使用されていました。江戸時代に入ると、限られた階級の人々の間で、華やかさを演出する装飾性の高い工芸品としてビーズ細工は愛でられます。単体では小さな可愛らしい玉ですが、連ねることで様々な文様を描き、完成品の大きさに際限もなく無限の広がりを秘めています。江戸期のガラスビーズ細工は、屏風や台子や段重などの多様な道具を装飾することで、より魅力的な至高の工芸品へと昇華させています。